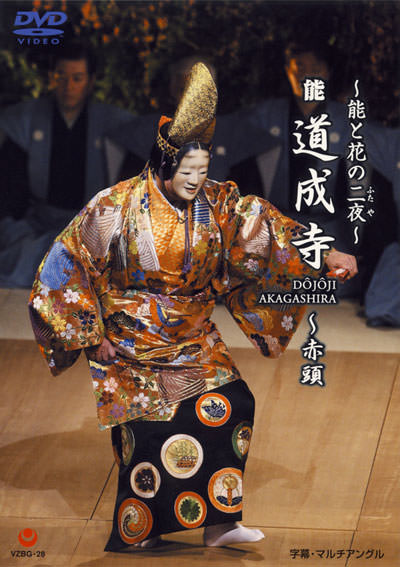

(東京・四谷区民ホール)

山田流箏曲演奏家・二代伊藤松超師を中心に1985年に設立された邦楽グループたまゆら。昨年、一般向けに第1回のコンサートを開催し、今年7月20日、四谷区民ホールにて第2回が開かれました。その当日にファースト・アルバム『たまゆら』(注)を発表するなど、邦楽界注目グループのコンサートの模様をお送りします。

文:笹井邦平

かすかな安らぎの音

「岡康砧(おかやすきぬた)」

「岡康砧(おかやすきぬた)」

「たまゆら」とは古いヤマトコトバで、首にかけた勾玉(まがたま・ネックレス)が触れ合ってかすかな音が生まれ、その音に耳を傾けると心の安らぎを覚えるので、〈しばしの間・暫時〉という意味であるが、邦楽グループ「たまゆら」のグループ名の由来は一味違うようだ。

邦楽グループ「たまゆら」は一昨年暮に逝去された山田流箏曲演奏家・二代伊藤松超(いとうしょうちょう)師を中心に邦楽のジャンル・流派を超えて1985年に設立されたアンサンブル。メンバーは夫人の伊藤美恵子さんと息女の伊藤まなみ・ちひろさん、生田流箏曲の木田敦子(きだあつこ)さんと矢野加奈子(やのかなこ)さん、山田流箏曲の清野(せいの)さおりさん、邦楽囃子の望月晴美(もちづきはるみ)さん-と多種多彩。

「私は触れ合う小さな音を大切にして、結び合う人と人との関わりを掛け替えのないものにしていきたい-という想いで『たまゆら』と名付けました」と伊藤松超師は公演のプログラムの中で述べている。

全国各地で〈こども劇場・親子劇場〉を中心に「伝統文化を人々の心に届けたい」というテーマで演奏活動を続けてきたが、松超師亡き後その遺志を継いで昨年9月に一般向けのコンサートを開催し今回が2回目となる。

泉下へ届く流麗な調べ

「十七絃と小鼓のための二重奏曲」

「十七絃と小鼓のための二重奏曲」

ファーストプログラムはメンバー全員による古典曲・岡安小三郎作曲・初代伊藤松超箏替手手付「岡康砧(おかやすきぬた)」。〈砧〉とは布を叩いて柔らかくして艶を出すための木の棒か石の台、あるいはそれを打つことをいう。「チンリン チンリン」という「砧地(きぬたぢ)」といわれるリズムが心地良く、黒の正装で華やかに厳かに奏でる響きは泉下の松超師を追悼するようだった。

杵屋正邦作曲「十七絃と小鼓のための二重奏曲」(十七絃-木田敦子、小鼓-望月晴美)は2人の呼吸(いき)がピタリと合って「ポン」と軽やかな小鼓と「ボン」と重厚な十七絃のコントラストが絶妙のアンサンブルを創る。

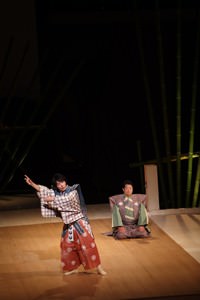

「風・わたり」

「風・わたり」

左端は箏Ⅱの伊藤さん、その右に箏Ⅰの木田さん

栗林秀明作曲「風・わたり」(箏Ⅰ-木田敦子、箏Ⅱ-伊藤まなみ、箏Ⅲ-矢野加奈子、箏Ⅳ-清野さおり)。演奏者の位置は箏Ⅰより左から右へ並ぶのが普通だが、左端は箏Ⅱの伊藤さんで木田さんがその隣に入り、これは作曲者の指定とのこと。古典の箏にはない新しい音色を創り出す不思議な曲想で、風の様々な表情が見えてくる。

溢れる郷愁と抒情

「水郷暮情」

「水郷暮情」

中原綾子作詞・初代伊藤松超作曲「水郷暮情」(唄-伊藤美恵子、箏-伊藤ちひろ)は利根川の夕暮れの情景を歌った抒情歌、素朴な歌と控えめながら美しく繊細な箏の音が郷愁をそそる。

ラストは長沢勝俊作曲「飛騨によせる三つのバラード」(箏1-木田敦子、箏2-伊藤まなみ、箏3-伊藤ちひろ、十七絃-矢野加奈子、尺八-田辺頌山)。俗に〈飛騨バラ〉と呼ばれる現代邦楽のスタンダードナンバーで、美しいメロディと心地良いリズムはいつ聴いても心休まる。助演の田辺頌山(たなべしょうざん)さんのボリューム豊かな尺八がアンサンブルに厚みと深さを加える。

「飛騨によせる三つのバラード」

助演の田辺頌山さん

たまゆらの音

プログラムを振り返ると二代松超師の父・初代松超師の手付・作曲の曲が2曲、古典曲とメロディが美しくリズムが心地良い現代邦楽が並ぶ。これが二代松超師の想い描いた〈たまゆらの〉の音なのかも知れない。

※写真はリハーサル時のもの

注)

邦楽グループ たまゆら ファースト・アルバム『たまゆら』

[Disc 1]尺八、箏、十七絃、打楽器のための音楽(佐藤敏直)/バロック風 日本の四季 より(早川正昭)/水郷暮情(詞・中原綾子、曲・初代 伊藤松超)/[Disc 2]那須野(山田検校)/啄木によせる無言歌(伊藤松博[二代 伊藤松超])

発売元:ノーザンライツ・レコード

品番:tmyr-001/002(CD2枚組)

価格:定価3,500円(税込)

問い合わせ:邦楽グループ たまゆら(電話 03-3355-3589 FAX 03-3357-4655)

出演者略歴

田辺頌山(都山流尺八)

小学生より父、恵山に手ほどきを受け、早稲田大学入学と同時に人間国宝 山本邦山師に師事。NHK邦楽技能者育成会第27期卒業。ローマ法王謁見演奏をはじめ海外演奏も多い。’93長谷検校記念第1回全国邦楽コンクールで最優秀賞を受賞。CD「静かなる時」をリリース。尺八本来の持ち味をたいせつにし、ジャンルにとらわれない幅広い活動を行っている。都山流尺八楽会大師範。

伊藤美惠子(山田流箏曲)

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。中能島欣一、初代伊藤松超、平井澄子各師に師事。二代伊藤松超と結婚、共に箏曲武声会定期演奏会等を多数開催。アジア音楽祭出演。東芝レコード、NHKラジオ出演多数、NHK「三曲大全集」等収録。(社)日本三曲協会学校音楽普及委員。箏曲武声会会長。

木田敦子(生田流箏曲)

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学院音楽研究科修了。邦楽のみならず、洋楽器、民族楽器、ヴォーカリストとも共演するなど、意欲的に音楽活動範囲を拡げている。「箏座」メンバーとしてCDを3枚リリース。箏曲関連のCDでの演奏多数。宮城会師範。

矢野加奈子(生田流箏曲)

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学院音楽研究科修了。NHK邦楽オーディション合格。実践女子学園中高等学校箏曲部講師。地唄から現代曲まで意欲的な音楽活動、教授活動を行っている。宮城会師範。

伊藤まなみ(山田流箏曲)

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学院音楽研究科修了。他派箏曲を鳥居名美野師、河東節三味線を山彦さわ子師に師事。NHK邦楽技能者育成会第40期卒業。文化庁新進芸術家国内研修員に選出。国立劇場主催公演出演。アメリカ、ロシア公演。山田流箏曲協会理事。箏曲武声会副会長。学習院大学三曲研究部絲竹会講師。箏曲新潮会会員。四十騎会同人。

望月晴美(邦楽囃子)

宗家藤舎せい子師に師事。長唄を今藤美知、江戸里神楽を若山胤雄各師に師事。1988年東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。1990年同大学院音楽研究科修了。長唄協会、邦楽囃子新の会会員。2005年、紀尾井小ホールにて初リサイタル主催。本年11月、第二回リサイタルを紀尾井小ホールにて予定。

清野さおり(山田流箏曲)

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。NHK邦楽技能者育成会第40期卒業。NHK邦楽新人オーディション合格。NHKラジオ・テレビ出演。第4回全国邦楽コンクール最優秀賞受賞。2005年文化庁新進芸術家国内研修員に選出。箏・三絃清翔会副会長。箏曲新潮会会員。四十騎会同人。

伊藤ちひろ(山田流箏曲)

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学院音楽研究科修了。文化庁国内研修員として他派箏曲を鳥居名美野師、河東節三味線を山彦さわ子師に師事。(社)日本三曲協会、山田流箏曲協会、箏曲新潮会会員。箏曲武声会会長補佐。学習院大学三曲研究部絲竹会講師。山脇学園中学校音楽家邦楽助手。

笹井邦平(ささい くにへい)

1949年青森生まれ、1972年早稲田大学第一文学部演劇専攻卒業。1975年劇団前進座付属俳優養成所に入所。歌舞伎俳優・市川猿之助に入門、歌舞伎座「市川猿之助奮闘公演」にて初舞台。1990年歌舞伎俳優を廃業後、歌舞伎台本作家集団『作者部屋』に参加、雑誌『邦楽の友』の編集長就任。退社後、邦楽評論活動に入り、同時に台本作家ぐるーぷ『作者邑』を創立。